クシー配車アプリ「GO」は、スマートフォンひとつでタクシーを呼び、降車時にはキャッシュレスで精算まで完結できる便利なサービスです。

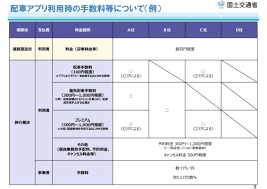

しかし2025年8月4日から、東京23区・武蔵野市・三鷹市で導入された**「車内決済手数料100円」**は、現金払いでも発生するため、利用者やドライバーに少し違和感を残しています。

今回は、この手数料の仕組みや背景、注意点を原文情報も踏まえて詳しく解説します。

【車内決済とは?GO公式の説明】

GO公式サイトでは、「車内決済」について以下のように説明されています。

「降車地に到着した際に、現金その他タクシー会社所定の方法にてお支払いいただく方法です。」

つまり、車内での現金払いも含めた支払い方法のひとつで、決済手数料は支払方法にかかわらず発生する仕組みです。

【現金払いでも100円加算される理由】

GOでタクシーを呼ぶと、降車時に現金払いを選択しても100円の手数料が追加されます。

- キャッシュレス処理費用だけでなく、配車アプリを利用したこと自体への料金として徴収

- 事実上「配車利用料」としての性格が強く、利用者は知らずに支払う形

つまり、降車時に現金を手渡しても100円は加算されるため、**「決済手数料」というより、GOで配車したことに対する利用料」**と捉えるのが自然です。

【手数料の目的と背景】

一般的に「手数料」と言えば、処理コストや運用経費の対価を指します。

- クレジットカード決済:カード会社や決済代行会社への手数料

- QR決済:代行会社への支払い

しかし、現金払いではこうした処理は発生しません。それでも100円がかかるのは、配車システムの開発・維持費やオペレーションコストとして徴収されていると考えられます。

【乗務員には還元されないケースもある】

気になるのは、この100円がどこに行くのかという点です。

- 多くのタクシー会社では、手数料は乗務員の歩合給に含まれない場合がある

- GOまたは会社側の収益として扱われることが多い

そのため、利用者もドライバーも「アプリを通しただけで100円増えた」という印象が残りやすく、透明性の観点で疑問が残ります。

【GOが主張するであろう理由】

GO側としては、以下のように説明する可能性があります。

- 配車システムの開発・運用コストの補填

- カスタマーサポートやオペレーション費用の維持

- 利便性提供の対価

しかし、問題は利用者への説明が不十分である点です。

「決済手数料」と記載されているにもかかわらず、現金でも課金される仕組みには、やはり納得しづらい面があります。

【たかが100円、されど100円】

配車アプリの利便性に100円を支払うこと自体は理解できますが、現金でも同額課金されると少し違和感があります。

- 手数料が「配車機能の利用料」であるなら、その旨を明確に表示してほしい

- 利用者の納得感を高め、誤解や不満を減らすことができる

【まとめ】

- GOの「車内決済手数料100円」は、現金払いでも加算される

- 手数料は配車利用料・システム運用コストとして徴収される

- 多くのケースで乗務員には還元されない

- 利用者に対する説明が不足しており、納得感に欠ける

利用者・乗務員双方に影響のある手数料ですが、仕組みを理解しておくことで、納得してGOアプリを利用できます。