今回は「なぜ日本では「青信号」と呼ぶのか?国際基準や韓国との違い」を書こうと思います。

とりま、普段の日常生活でよく目にする信号機・・・・・「信号が青になったから渡ろう」、「信号が青になったから進もう」など、私たちは当たり前のように「青信号」と言いますが、よく見れば色は緑に近いですよネ。なぜ日本だけ本当は緑に見える信号を「青」と呼ぶのでしょうか?また、海外ではどのように表現されているのでしょうか?。

【日本で「青」と呼ぶ理由】

日本語の「青」という言葉は、昔から今よりも広い意味を持っていた様で、たとえば「緑の葉でも青葉」、「まだ熟していない緑のりんごの事を青りんご」のように、緑色も「青」と表現していたのです。

そのため1930年(昭和5年)に東京・日比谷交差点に初めて自動式信号機が設置されたときも、自然に「青信号」と呼ばれるようになりました。

【昔の信号は本当に青寄りだった】

実は導入当初の信号機は、現在よりもずっと青に近い色をして様です。当時の日本では「進め=青信号」という呼び名が既に浸透していたため、見た目も青寄りにしたのです。

【ウィーン条約では】

しかし日本が加盟している国際基準にウィーン条約では進行を示す色は「緑」とされており、外国人から見て分かりにくい、色覚異常の人にとって判別が難しいといった問題があたそうです。その結果、戦後には「青信号」という呼称を残しつつ、実際の光は緑に近い 青緑色 へと変わっていきました。

【諸外国では何と呼ぶ?】

英語圏(アメリカ・イギリス) → green light

フランス語 → feu vert(緑の灯)

ドイツ語 → grün(緑)

中国→緑灯

韓国→緑の灯

ほとんどの国では「緑」と呼んでいます。ただし韓国は少し事情が似ていて、昔は日本と同じく(青い灯)」と呼んでいました。今も韓国では「青信号」と言う人が多く、公式表現と口語表現が混在しているのです。

【国際法上の色は?】

1968年に採択された 「道路標識及び信号に関するウィーン条約」 では、進行を示す信号は「green(緑)」と定義されています。

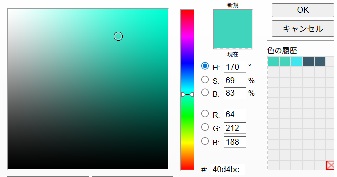

日本もこの条約に加盟しているため、信号の実際の色は国際基準に合わせて現在の日本の信号の波長は 約500nm前後(緑と青の中間) で、見る人によって「緑っぽく」も「青っぽく」も感じられる絶妙な色合いになっています、近い色が採用されています。

【日本の道路交通法では?】

日本の道路交通法では、信号の進行表示を「青色の灯火」と定めています。つまり法律の上でも「青信号」が正しい呼び方です。

ただし意味としては「必ず進め」ではなく「他の交通に妨害を与えなければ進める」という条件付きです。

【諸外国の「青信号」の意味】

これは日本も含め世界共通ですが、青(緑)の信号は「絶対に進め」という命令ではありません。

アメリカ → “Proceed if the way is clear”(道が安全なら進め)

ヨーロッパ → 同様に「安全を確認してから進行可」

日本 → 「進むことができる。ただし他の交通の妨害をしてはならない」

つまり、どの国でも「安全なら進める」が基本で、青信号はあくまで条件付きの進行許可なのです。

【超ざっくり纏めると】

・本では古来の言語文化により「青」と呼ぶ

・初期の信号は実際に青寄りだったが、国際基準に合わせて青緑に変化

・諸外国はほぼ「緑」と呼ぶが、韓国は口語で「青信号」と言うことも多い

・国際法(ウィーン条約)では「green」と定義

・日本の道交法では「青色の灯火」で進行可。ただし安全確認が条件

普段何気なく見ている「青信号」ですが、呼び方ひとつにも日本語の歴史や国際基準とのすり合わせが隠れている様です。(*^-^*)